2016 dalam kulit kacang.

|

| Sambut tahun baru dengan kaedah Haraam. |

Tahun 2016 saya dititikan oleh pergaduhan di depan Pavilion, jalan raya Kuala Lumpur yang luarbiasa macet, serta pencarian kafe-kafe 24 jam yang tak berpenghujung (akhirnya kami singgah juga di McDonalds, kerana hei, kapitalisme sentiasa memahami jiwa nokturnal seperti kita, bukan?)

Res Judicata.

Namun atas kesempatan ini, saya mahu melampirkan beberapa buku yang saya kira, berjaya memberi kesan yang mendalam kepada emosi saya sebagai pembaca untuk tahun yang banyak meragut nyawa bintang ini, tanpa mengira ia dijual oleh rumah penerbitan tempatan mahupun antarabangsa. Anggaplah ini satu adieu saya kepada 2016.

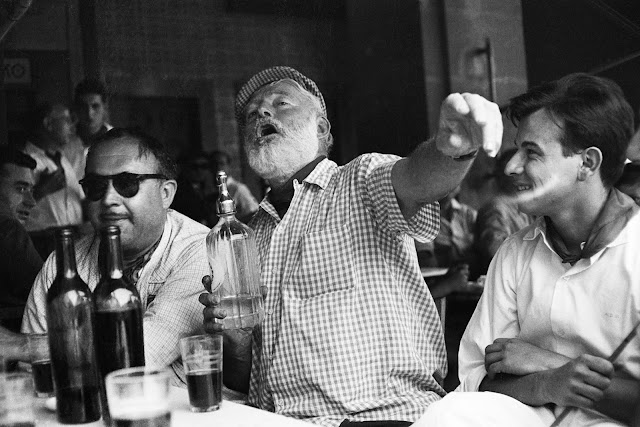

1. The First 49 Stories, karangan Ernest Hemingway.

Saya akui dalam kepenulisan saya sendiri, saya banyak dibayangi oleh cerpen-cerpen beliau. Cerita-cerita tentang pemburuannya di Kilimanjaro Afrika, lawatan ke kota-kota asing Eropah, kilauan pedang El Matador, peninju-peninju yang bergocoh di gelanggang, gadis-gadis berambut perang berambut biru, dan keberanian pemuda-pemuda di dalam kancah peperangan sentiasa membantu saya untuk melihat Asia Tenggara dalam kacamata romantisme-romantisme yang tersendiri.

Ini membantu saya untuk menulis tentang Jogjakarta, Kota Kinabalu, serta orang-orang yang saya temui di Aonang, Thailand. Juga interaksi saya sendiri dengan masyarakat di Kuala Lumpur yang urban dan majmuk, dirumitkan oleh pacuan teknologi yang langit terbuka. Barangkali itu apa yang kami dua kongsikan: rasa takjub yang sentiasa kepada dunia di luar kami. Sebab itu juga saya agak sukar untuk menulis fiksyen-fiksyen non-realisme. Kerana saya sendiri digerakkan oleh kenyataan-kenyataan begini.

Oh, beberapa cerpen kegemaran saya termasuklah In Another Country, Cat in the rain, Old Man at the bridge, Che Ti Dice La Patria, dan The Capital of the World.

2. Peninsula, Rehman Rashid.

Ini autobiografi yang ditulis oleh seorang wartawan yang pernah dinobatkan sebagai Wartawan Penerbitan Bermuda pada 1991. Esei-eseinya mengangkat tema interaksinya bersama konsep kesemenanjungan: daripada bingkai masa Kolonial British sampailah ke Malaysia Moden. Di sini kita diingatkan kembali kepada era Dr Mahathir, kebebasan media akhbar, sosio-politik melayu, serta hubungannya dengan mendiang isteri, Rosemarie sebelum kematian. Saya membacanya pada pagi 2016. Banyak yang saya lupa. Tetapi ingatan-ingatan saya akan sentiasa berpatah balik kepada sebuah pantai berpasir putih di Caribbean, beberapa tahun sebelum Rehman memutuskan untuk kembali ke tanahair dan menulis lagi.

Seorang kenalan saya yang bekerja di Timeout KL memaklumkan, Rehman sangat lucu pewatakannya. Orangnya sangat senang untuk diajak wawancara. Pada hari yang sama juga, di depan daging dendeng dan ketupat palas, Nadia Rosli dan Karl Rafiq menyarankan supaya saya mencari autobiografinya yang lebih lama: A Malaysian Journey.

3, Quran and Cricket, Farish Noor.

(diambil dari ulasan Google Reads).

| Buku Farish Noor kegemaran saya. Pengamatannya terhadap dunia penuh lucu, kritis, hangat, dan kadang-kala menakutkan. Dalam buku ini Farish mengembara ke madrasah-madrasah sekitar Dunia Islam untuk mencari jejak ekstremisme dalam pendidikan-pendidikan islam pasca 11 September. Kita akan rasakan betapa dekatnya dunia-dunia ini dengan kita; serta peri pentingnya dialog dalam mencantumkan peradaban yang dibangunkan atas weltanschaaung yang berbeza (ya aku senagaja nak kedengaran pretentious di sini). Buku ini mungkin sudah sedikit lapuk dari segi isinya (cerita-cerita dekad lalu), tetapi ia masih penting untuk kita faham perkembangan dan pertembungan budaya Barat vis a vis Islam yang masih memuncak pada waktu ini, lagi-lagi dengan keancaman ISIS. Kalau ini tak meyakinkan kau pun, bacalah sebab ia kelakar, okey? Jangan malas sangat. |

Sekian itu sajalah buku 2016 yang saya sukai. Untuk ulasan yang lain, tunggu sahaja 12 bulan dari sekarang. Dan paling penting, jika saya rajin.

Sementara itu, nikmatilah 2017 dengan segelas CHEERS!

Comments